imkeo.app,tp117.app,btp3.app,tp114.app,bit114.app,tp115.app,bit115.app,imkei.app,tp116.app,btp1.app,btp1.app,im777.app,im555.app,im222.app,im666.app,im444.app,tcoken.im,im333.app,im83.app,tp666.app,tp77.app,tp11.app,tp666.app,tp99.app

在设计领域,设计师与用户之间的交流与满足真实需求往往被忽略,却至关重要。往往,设计作品与用户体验存在差距,这种冲突恰恰彰显了梁宁在《真需求》一书中提出的策略的极大意义。

用户互动的开场

设计师常常未能深入到用户群体之中。比如,在旧有的设计流程里,设计师只是依据自己的想象来设计产品。但在实际的线上游戏设计研究中,我们发现只有深入玩家群体,通过访谈和测试,才能真正了解玩家更重视社交互动中的视觉效果改进。相较之下,有些产品设计只做了简单的问卷调查,缺乏深入交流,结果在市场上反响不佳。因此,无论是访谈还是测试,都不能流于形式。只有建立双向沟通,才能准确把握用户的真实感受。

企业方面,众多设计师已认识到用户价值,却未在实践层面深入挖掘。部分互联网公司虽为众多用户打造APP,但在用户测试阶段却仅挑选少数用户参与,结果许多用户反馈体验不佳。互动并非仅是表面文章,而是需要真正落实的深度交流。

设计中的惊喜点

设计中的亮点在于那些能触动人心的小细节。比如,某个购物应用会在特定的日子里,为忠实用户推送个性化的优惠券和祝福。这样的做法,让用户切实地感受到被重视,而非收到那些毫无新意的普通信息。

另一种令人惊喜的地方,在于功能的改进呈现。比如,某些音频应用在升级后,界面中藏匿的小动画会在用户连续听歌达到一定时间后显现。这种设计的巧妙之处,在于将用户的建议直接转化为实际的惊喜体验。

持续性体验优化

优秀的设计并非一次性交易。以某旅游应用为例,最初设计时主要解决了用户预订住宿和车票的需求。面对日益激烈的竞争,该应用不断改进用户体验。它增设了游客分享当地体验的板块,在一年时间里,根据用户的浏览偏好,对板块进行了四次更新和调整,逐步与用户形成了紧密的联系。

持续性的特点还表现在对用户年龄段的适时调整上。例如,某些教育应用针对儿童用户,会随着他们年龄的增长而逐步提升课程的难度和内容形式,从基础的动画教学到深入的知识讲解视频,以此来增强用户的兴趣和参与度。

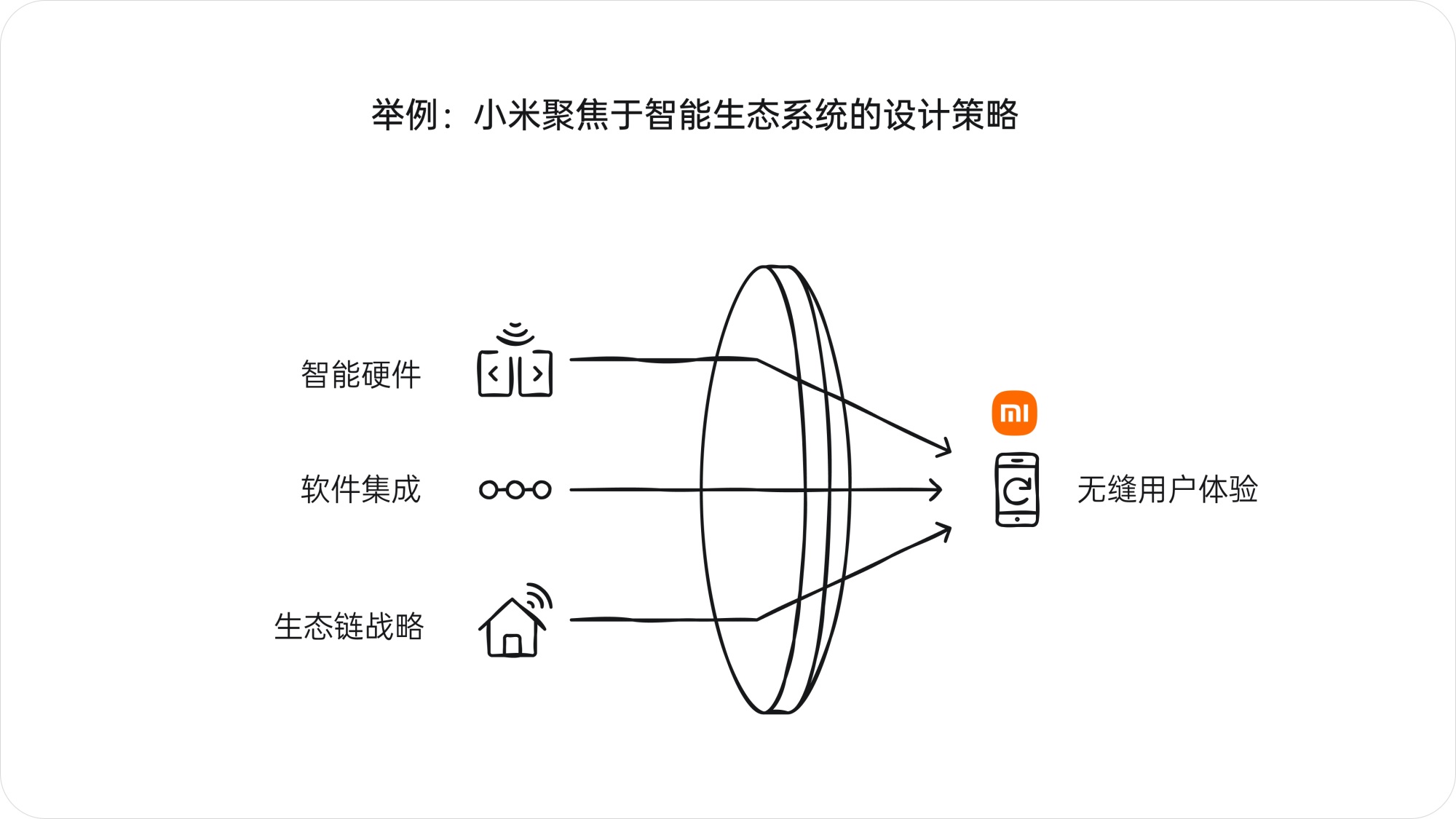

梁宁的三大模式要素

设计师与团队依赖能力系统作为基础。在大型设计工作室里,频繁面临各式项目的挑战。若缺乏健全的能力系统,便难以应对复杂设计任务的执行。以某些设计师为例,他们可能只擅长一种设计风格,面对新的商业风格需求时,往往感到无所适从。

设计领域,变现策略极其关键。以购物软件为例,界面设计用于吸引顾客下单并保持其活跃度,这正是变现策略的体现。对搜索界面和商品展示页面布局的优化等设计工作,与变现紧密相连。分配方案对团队运作效率有影响,合理的分配能让擅长视觉和交互设计的人才各展所长,从而提高整体设计效率。

设计中的资源分配

众多设计团队在资源分配上容易陷入两种极端情况。一种极端是力求全面覆盖,试图让每个功能和模块都达到平衡。比如某个社交应用试图将视频、语音、文字三种交流方式同等重视并加以完善,但最终每个功能都显得不够突出。另一种极端则是盲目添加新功能,忽视了基础功能的完善。比如某个工具应用试图融入社交功能,但其核心工具的使用体验仍有不少问题需要解决,导致失去了原有的主要用户群体。

有时,找到关键所在,把精力集中在打造少数却能创造核心价值的功能或板块上,才是明智之举。

设计师的使命

设计师并非仅是生产线上的操作者。在城市建筑的设计任务中,他们不仅要关注居住需求,还开始重视社区公共交流区域的人性化布局。这种设计在一定程度上塑造了城市的社交氛围。

设计师在打造小众酷玩产品时,不仅提供实物,更传达了一种生活理念。比如,滑板设计就彰显了年轻和自由的内涵。设计师应当这样通过设计,在更广阔的背景下,对社会文化结构产生积极影响。

您对设计师在当前复杂的设计领域里运用技术手段,以实现用户真实需求的做法有何看法?期待大家在评论区展开讨论,并分享、点赞这篇文章。

imkeo.app,tp117.app,btp3.app,tp114.app,bit114.app,tp115.app,bit115.app,imkei.app,tp116.app,btp1.app,btp1.app,im777.app,im555.app,im222.app,im666.app,im444.app,tcoken.im,im333.app,im83.app,tp666.app,tp77.app,tp11.app,tp666.app,tp99.app